この冬から、本当におしっこ関連の病気が増えています。

前回のブログ「おしっこ注意報!」もぜひご覧ください。

おしっこが出なくなって“すぐ”なら、カテーテルで解除して、お薬や皮下点滴で通院治療が可能です。

でも、カテーテルが通らないほどカッチリ詰まっていたり、

閉塞時間が長くて腎臓の数値が上昇している場合は、

点滴や尿道カテーテル留置、手術等の入院治療が必要になります。

毎日おしっこチェックを

排尿の回数と量・色・臭いなどは、毎日確認しましょう!

1週間放置できる猫用トイレがありますが、獣医としては推奨しません。

愛犬・愛猫の尿は、毎日確認しましょう。

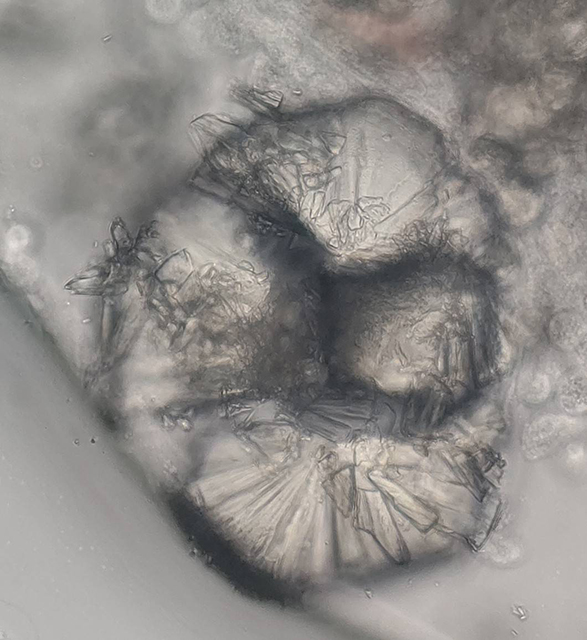

こちらの写真は、尿道閉塞したオス猫の尿を顕微鏡で見たものです。

猫の結石は、砂のような小さな結晶が多く、

「漏斗で粉を移し替える時に詰まるような感じ」です。

尿道の細い部分で詰まることが多いようです。

分析の結果、結石はシュウ酸カルシウムでした。

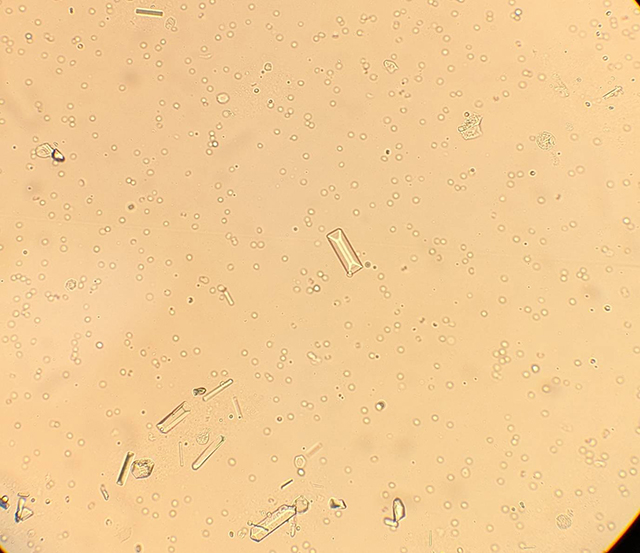

こちらの写真は、リン酸アンモニウムマグネシウムの結晶です。

リン酸アンモニウムマグネシウムの典型的な形をしています。

尿の結晶があると、光を反射してキラキラすることがあります。

それに気がついて来院される飼い主さまもいらっしゃいます。

繰り返す閉塞

実は、前回のブログ「おしっこ注意報!」でご紹介したオス犬の手術の数日後に、

尿道閉塞を繰り返すオス猫の会陰尿道造瘻手術を行いました。

陰茎部分の細い尿道を切除して、尿道の太い部分まで引っ張りだして、固定する手術です。

これまでも何度か入院し、投薬と点滴・尿道カテーテル留置で治療していました。

しかし、すぐに再発してしまう重症例でした。

この子は何回も閉塞を起こしていて、飼い主さまが常に気を付けて、観察されていました。

おしっこが出てないことに気がついてすぐに来院されたり、夜中の場合は夜間救急動物病院へ連れて行ったりと、なるべく閉塞する時間が少なくなるようにがんばってくださっていました。

しかし、閉塞の頻度が増えていき、飼い主さまと相談の上、手術に踏み切りました。

手術後、やっとカテーテル無しでも自力排尿ができているのを複数回確認して、ホッとしました。

ご高齢の猫さんですが、括約筋でしっかり排尿コントロールもできています。

食欲も旺盛でモリモリ食べてくれるのでひと安心。

元気に退院していきました。

今後もまだまだ油断できませんが、自宅で健やかに暮らせることを祈っています。

・・・と思っていたら、また別の子が「おしっこが出ない!」症状で入院中です。

本当におしっこ関係の異常には気をつけてくださいね。